一個完全在中共政權下成長的外語人才,從反右派到文革,卻變成勢不兩立的反革命,他經歷一黨專制摧殘,見證毛澤東獨裁的血腥黑暗,至今還被監控。

●戴傳熹(1933-2014)是中共50年代少有的俄語人才。終於反右運動後成為異己。

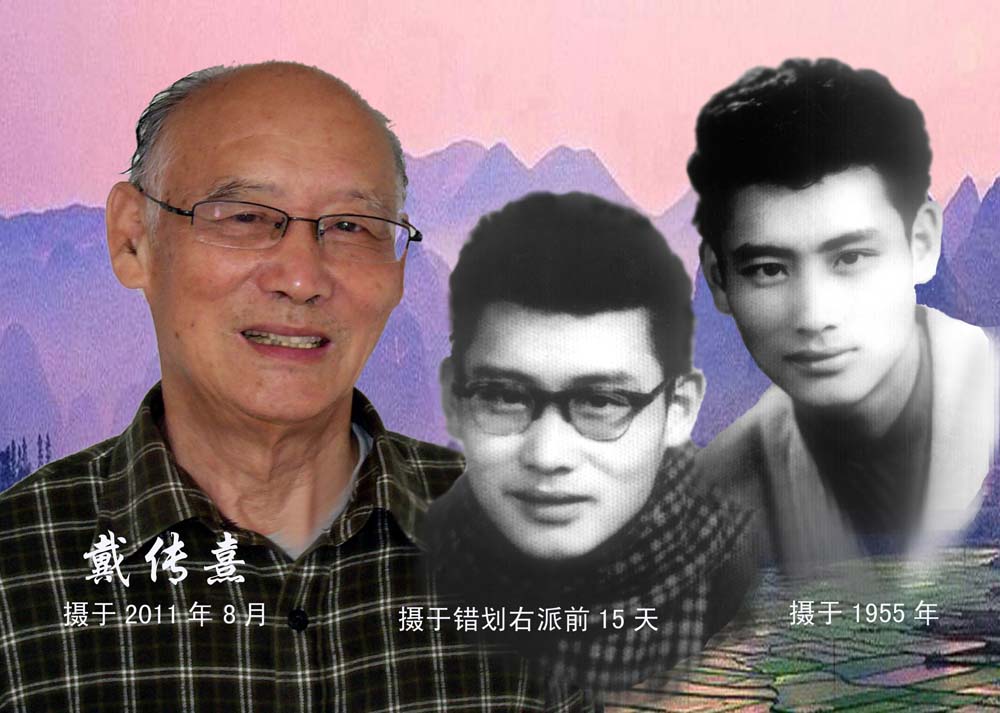

晚年不遺餘力為徹底否定反右成為杭州地區帶頭人。他和青年時代照片的合成。

採訪:戴傳熹先生,請您介紹一下您五七年的經歷。

戴傳熹:我一九三三年出生,杭州市人。我的童年被日寇侵華所葬送。十四歲才開始讀書,在杭州中文中學。當時我思想裡埋下了兩個仇恨:一個是侵華的日本鬼子,還有一個就是國民黨貪官污吏。因此四八年開始,接觸到學校地下黨,聽到「山那邊呀好地方,窮人富人都一樣」,「團結就是力量,把一切不民主的制度死亡」的歌聲,思想很快就赤化了。一九四九年九月我成為新民主主義青年團團員。五○年,被保送到哈爾濱軍事幹部學校。享受供給制待遇。當時學校全部是由俄羅斯人做老師的,所以我的俄語比較好,我提前畢業了,分配到北京市人民政府,在復興門外釣魚臺。任務是大量地翻譯蘇聯的一些俄文資料,那是一九五三年。到一九五四年開始,我被一機部正式分配到「第七設計院」,為蘇聯專家日爾科夫斯基的工作、生活翻譯,全職隨身翻譯,直到他回國。

一機部第七設計院的反右運動

採訪:您怎樣捲入整風反右的?

戴傳熹:我的翻譯任務完成得不錯。領導因此讓我脫產去學習德語,想繼續培養我。就在這個時候,大約一九五六年,蘇聯召開二十大,出現了赫魯曉夫揭露斯大林的《秘密報告》。緊跟著,毛澤東提出來幫助共產黨整風。我們設計院裡大部分的中國專家都是一流的,都是有國外學歷的。很多都是從美國、英國、德國回來的。包括錢學森等等,他們被分配在一機部,搞重工業嘛。我們設計院裡主要是高壓電器、電機、變壓器等,集中不少專家。我記得有沈從榮(音)、李子白(音)。我仍然在蘇聯專家工作組。當時向蘇聯「一邊倒」,因此是蘇聯專家說了算,中國專家都在蘇聯專家的領導下。他們剛回國來,是很慎重的,什麼話都放在心裡。而我呢,是新中國培養的第一代大學生,一心感謝共產黨。所以整風的時候我很積極發言。都是在公開會議上講的。我對「大鳴大放」中一些對共產黨的意見產生了共鳴。

採訪:是些什麼問題呢?

戴傳熹:第一件就是「黨天下」。我很了解,我們這個設計院的大小事情黨委說了算,院長也是要聽黨委書記的,唯命是從。大小部門的頭頭都是黨員。所以我也認為我們設計院裡是「黨天下」第二個就是階級鬥爭。我就說階級鬥爭是人為製造的,是我感到壓抑的來源。 第三個就是「黨性」。我認為提倡黨性恰恰是要毀滅人性。宣傳「共產黨員是以特殊材料做成的」這句話,就是強調黨性,任何事情以黨的領導為核心,不考慮共性,也不考慮人性,只考慮階級性。我在工作上有這個感覺,便舉幾個例子加以說明。例如一個團員要去香港一趟幫舅舅處理產業,不准去。他說「共產黨六親不認」我同情他。還有一個例子,一次在天津,我們在上「小轎車」時,一個婦女向蘇聯專家乞討。我頓時感到羞愧,但我們的保衛員魏華春不問青紅皂白,就把那女的手拉開一甩,她幾乎摔倒在地,她手抱一個孩子,另一個手牽個孩子。我當場就哭了,我受不了,我罵魏華春:「你這種做法是國民黨,絕對不是共產黨對待人民應該有的!」沒想到他記在心上,向組織去匯報了。整風時還貼大字報,說戴傳熹罵共產黨跟國民黨一樣。

採訪:還有什麼問題?

戴傳熹:還有,我認為外行不能領導內行。這是「大鳴大放」當中呼聲很高的意見。我很共鳴。比如說我們翻譯工作組,領導也是黨員,英文,法文,德文,俄文——他啥也不懂,他領導什麼呢?所以我就說「外行領導內行是隔靴搔癢」。即便是蘇聯專家,他僅僅是有「專業」,到我們這裡變成一個「權威」了。日爾科夫斯基,我給他做了這麼多年的翻譯,我最清楚他了。我們的專家只能聽他的,不管他對還是錯。比如說材料,有些東西必須用本國的東西,他非要引進國外的設備。當中國的專家有意見的時候,向黨委匯報,中國專家就得檢討,動不動就扣帽子,不聽蘇聯專家的?那就是反蘇。很深地刺激了中國專家的自尊心。

我們黨委裡面有一個保衛科長,就是魏華春的頂頭上司,是他貼出的大字報,說我罵共產黨是國民黨,說我反黨,我就想回擊他一下,說「像他這樣的人根本不適合在設計院工作,99%的知識份子在設計院裡面,要這麼個外行幹什麼?」我把設計院大門口的郵箱拿進來,放在我們設計大樓的樓梯口,我在上面寫明:像某某某,他在我們設計院裡是沒用的,他應該回到農村去,到生產大隊去當個生產隊長、當個黨支部書記,在設計院裡面是多餘的。如果同意我意見,請投票——現在想起來,我那種做法太天真,甚至是狂妄,因為年輕。但我是真心的,不是反黨,是幫助黨。後來,又有一場鬧劇,要我們幫助黨興起整風的高潮,我們開會動員,竟然說是反革命密謀!要在大會上「反戈一擊」,我上台發言,又被轟下來,說我猖狂進攻。從此我就變成無法挽救的反黨反社會主義分子。

文革中看透毛,和死刑犯同生死

採訪:最後對你如何懲罰?

戴傳熹:最後對我還是比較客氣的,是降職降薪,送錦州勞動改造,叫「遼寧省第七勞改支隊」,改造。但我有工資的,五六年我的工資是七十六元,降職降薪以後只有三十六塊,扣掉四十塊。我在那裡勞動改造。讓我當組長。各地的都送來了,純粹是知識份子。我在那裡還是右派大組長,但是我從來不認罪,改造得一直不好。

七○年我的嘴更不老實,越改造我越反動。開始打成右派時,我還有點譴責自己。上面也跟我講:「你犯了錯誤,雖然戴上右派分子的帽子,但我們還是瞭解你的,相信你好好改造馬上就可以回來的。」但是後來在改造當中,共產黨的所作所為,一而再再而三的政策,我就發現了,他說的跟做的完全不一樣,他很虛偽,他除了壓榨、欺詐以外就是忽悠,就是欺騙,所以我越來越看透他們,說一套、做一套,就感到過去受蒙蔽了。我深深感到,不是我變,我沒有變。我不想參加這個黨了,我也不想跟著他走。

到了文化大革命當中,我就已經到了看破的頂點,我的話惡也毒極了。例如我到新華書店,進去一看,全部都是毛澤東的書,大的、小的、精裝本、粗印本,全是紅的,沒有別的書。我馬上就說:「如果這樣下去,將來雞蛋是圓的還是方的,小孩子都不知道了。再這樣下去,魚在水裡游、花之所以能開花結果,都是毛澤東思想光輝的結果。」我從來沒有喊過「毛澤東萬歲」,我只張嘴巴,沒有聲音的,舉手張嘴巴,但是我心裡恨透他了。

採訪:那麼殘酷的文革,你這樣過得去嗎?

戴傳熹:是的,難過。我說絕不是「四人幫」,是「五人幫」。「四人幫」後面還有個人,沒有這個人,這四個人不可能那麼猖狂。我說恰恰是他自己,睡在旁邊的就是江青。這幾句話,再加上劉少奇、無法無天,中華人民共和國主席就這麼打下去了。這三項說我惡毒攻擊偉大領袖,「一貫站在右派立場,攻擊社會主義,替劉少奇喊冤叫屈,是劉少奇的孝子賢孫。」因為開過批鬥劉少奇的會,我披麻帶孝,穿了白衣裳,叫我是「劉少奇的孝子賢孫」。實在受不了,一天分三組批鬥我,連夜批鬥,最後我承認「都是我說的」,因此判了十五年徒刑。

判徒刑的時候是七○年七一,在遼寧錦州火車站,我被押在解放牌汽車上,沿錦州市主要街道遊鬥,身上被繩子捆著,插上牌子,紅筆打個叉,捆在車子上面,遊鬥了三個小時。到了終點站火車站,我跪在地上,宣判,死刑先判,無期徒刑的其次,最後是有期的,我在其中十五年。在批鬥會上,我沒戴眼鏡,但是我看到左面的這個陌生人,他的名字刻在我心上永不會忘:馬相冀。我看了他一眼,手鐐腳銬——他是死刑。因為我從看守所裡出來的時候知道了,戴著手銬、腳銬的是死刑,我沒有戴手銬、腳銬,用麻繩捆著,是有期徒刑。我看到馬相冀他的嘴巴邊上、鼻子底下全是血,我也知道,那說明他是做過手術了,防止他喊口號。這是我難忘的親身經歷。

出來宣判的這天晚上,看守所的很多房間,關滿了第二天要到法場火車站去宣判的囚徒。最後一個送來的已經九點鐘了,就睡在我們旁邊。我偷偷問他:「你哪裡人?」他說:「我是錦西化工廠的,是無錫人。」我喂他吃了頓晚飯,不敢多講話,餵飯是可以的。我吃完了以後,他被綁在那裡,我喂他吃了頓飯。晚上睡覺的時候,我又問他:「你是什麼事情?」他說:「我是死刑,肯定死刑。我拿毛澤東的語錄擦屁股了,我絕對不會有好下場的。」我看他在動,我說:「我是不是幫你脫下褲子?你要不要解手?」他說:「算了,反正我明天死刑,我就拉在褲子裡算了。」結果第二天我沒看到他,他去哪裡我不知道,我也看不著。但是我看到了馬相冀。死刑,馬相冀就被拖走了。最後我宣判徒刑,然後再回到看守所,在看守所蹲了兩三天,送錦州監獄。於是我從右派又變成反革命。

八○年無罪釋放留著尾巴入社會

採訪:您什麼時候得到平反?

戴傳熹:在監獄裡關了九年半,一機部黨委派專人找到錦州勞動改造的場所,去找我這個人,要把改正書遞給我。這個人是個女的,姓蔡,蔡文靜(蔡靜蘭),她是我們七院黨委的。一機部成立一個右派改正小組,每個設計院的黨委裡面都出一個人。她把改正書親自送到監獄裡面,送給我。判我無罪釋放,但是留了個尾巴,就是說我向黨進攻、替劉少奇喊冤叫屈、攻擊偉大領袖等等,不夠判刑,無罪釋放。監獄幹部問我:「你有意見沒有?」我說:「我有意見。」他說:「那你是出去呢,還是繼續留在這裡?留在這裡可以上訴,如果你出去,那麼你戴著這個尾巴。」我就跟他講:「我出去,這個地方不是旅館,我儘量早一點出去。我出去以後,會繼續上訴。」直到八○年給我平反,無罪釋放,我戴著尾巴回到社會,還是受歧視,攻擊偉大領袖毛主席還了得?誰都不敢要我、不敢靠近我,還是把我看作異類,所以我繼續上訴。

一九八二年,我已經在杭州了,錦州監獄再次到杭州,向我宣告說,那個尾巴「如初認定,確實不當」。我反問他:「你們說『不當』就是說我攻擊偉大領袖是可以的了?」他說:「那沒有,我沒那麼說,我只是說幫你留的那個尾巴——有損於領袖形象的話是非常錯誤的,留這麼一句話非常錯誤,實屬不當,給你取銷,沒有說你是可以的。」——就是這樣一個結果。

從那以後,我才堂堂正正的,我是無罪無錯。我的改正書,高級工程師職稱證書、中華人民共和國幹部退休證,都有證據,但是現在都無效。到現在為止,我認為有人對我還是歧視的,我的行動還是受監控的,我沒有言論自由。謝謝你給我這麼個機會。