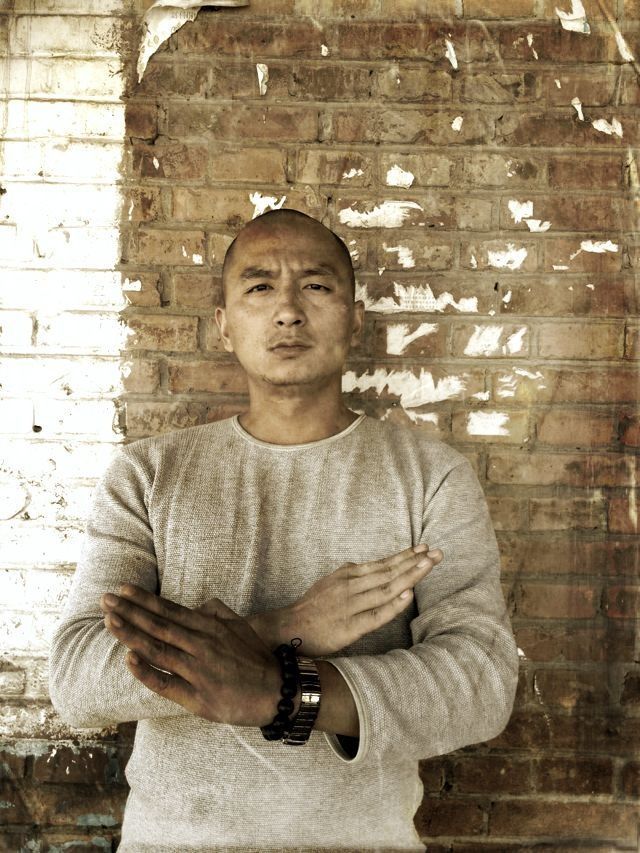

●王藏,是當前中國社會具

批判力的青年詩人。

雪萊吹響的預言是:「西風卷,若寒冬來臨,春天豈會遙遠?」王藏則看到了消逝的春天的回眸:「春天走遠,回眸一笑/只有寒冬能讓你更珍惜我」。

走過野莽的日記,有人到達埃及

抓不住時間繩索,我們倒在命運的金字塔

這是青年詩人王藏在《XX時代》中的兩行詩。2005年大學畢業以來,王藏就離家漂泊,走遍中國,經常出沒在社會底層,留下他的社會關懷和同情悲憫,同時留下途中風雨和夜靜深思時的許多詩的「日記」,成為當代著名「先鋒詩人」。詩人之所以在想像中走到古埃及,並且與許多同時代的人一起「倒在命運的金字塔」,是因為他發現,貌似現代社會甚至攀比西方後現代的中國,實際上處在前現代社會,因此選擇了一個與現代性相距甚遠的前現代意象。而王藏筆下的荒誕怪像和充滿陽剛之氣的詩歌,就是在前現代與後現代之間的鴻溝中的精神突圍。

現代電腦的前現代遭遇

在這個歷史鴻溝裡的旅程中,如王藏的《天安門城樓下的哭泣》一詩寫到的那樣,「我走在自己國家的黃土上/就像走在南極的冰川上/全身包裹著西伯利亞的寒流/人們已經習慣了/人民嬉笑著吵鬧著遊玩著」。在這裡,具有前現代意識的詩人與具有後現代幻覺的庸眾,與遊戲人生的犬儒主義者形成鮮明的反諷對比。

當代犬儒的典型表現,甚至在國際上出盡了洋相。當一位中國官方作家在為前現代的鉗口封嘴的審查制度進行辯護時,他偏偏選擇了一個後現代的特殊現象:這像機場安全檢查一樣必要!王藏在抨擊這種審查制度時,選擇了後現代的另一個典型物件和意象:他在精神之旅中背在背包裡的手提計算器。在《生命程式》(2007年修改稿)一詩中,詩人寫道:

接上統一的插座

連通機器的電源

打開生命的機子

輸入身份證的用戶名

與我們編造的自私密碼⋯⋯

接著,詩中出現了一系列來自電腦或操作過程的意象,例如圖示、資料夾、硬碟、「錯碼的心靈」、「打包壓縮」、「定期刪除」、格式化、盜版軟碟⋯⋯。詩人採用一種全景控制隱喻(controlling metaphor),使得全詩延伸成為一個象徵性的小故事。十分巧妙的是,電腦本身作為自由個體的隱喻,是貫穿全詩的主導因素或控制因素。但是,反諷的是,這個控制因素卻受到另一種野蠻力量的強行「控制」,使得個體的電腦失控。結果,故事主人公的「人生資料因此/全部丟失」。這一結局,可以稱為現代電腦的前現代遭遇。詩人的「人生資料」丟失之後,還剩下一些什麼呢?如我們所看到的,剩下的就是詩人提煉出來的詩美。

正是在這種意義上,如博爾赫斯所言,「審查制度是隱喻之母」。隱喻是詩的本質特徵,因此審查制度也是詩之母。但這只是悖論的一個方面,另一個方面,如曾經處在南非種族隔離制度下的女作家戈迪默所言:「審查制度對於曾經體驗過它的人來說,從來沒有完結。它是打在想像之上的一塊烙印,永遠影響著遭此慘痛的個體」。

由此可見,王藏與犬儒作家的一個區別在於,對於犬儒作家來說,慘痛之處,豔若桃花,是盛世的一種裝飾。對於王藏們來說,慘痛化成了悲劇性的詩歌,雖然有時點綴著一點黑色幽默或喜劇色彩,但它始終是一種打碎「權力圖示」的力量,是戳穿其偽現代的假面的利刃。

在生態和精神雙重霧霾籠罩下

現代社會高速的科技和工業發展給人類帶來的負面影響之一,是生態環境的失衡。這種情形,在竭澤而漁的中國顯得異常突出。王藏寫於2003年的《厭惡呼吸》不僅僅是一種隱喻性的政治表達,而且是對以「霧霾」為典型的中國生態環境日益惡化的一種詩的預言:

我厭惡了空氣

空氣中包裹著

我看不見的刀片

我厭惡呼吸

今天,在生態和精神的雙重霧霾籠罩下的王藏,正在力圖「用爪子抓破光線」。這個詩題本身,就是精神突圍的一個生動意象。詩的結尾寫道:「可悲的人民/被爪子抓破眼睛被反復超強洗滌的人民/何時能用遺傳的爪子/抓破這根本不存在的/黎明」,這個「偽黎明」的意象,頗像波斯大詩人伽亞謨在《魯拜集》中寫到的「假黎明」,即「黃道光」,是與之相對的真黎明之前東方地平線上突現的灰白楔形光團。伽亞謨要喚醒人們飲酒,他的酒實際上是精神覺悟的象徵。王藏要喚醒人們從偽黎明中,從偽現代中,即從黎明前的更濃厚的黑暗中突圍。

在黑暗中掃墓

處在偽現代的黑暗中,在王藏的黑暗體驗中,如同處在墳墓中一樣。但是,這個詩人仿佛即在墳墓中又在墳墓外,他可以為死難者同時為自己掃墓,如詩人的《向日葵》一詩中寫到的那樣:

斷頭的向日葵

在清明節復活

與太陽的花瓣一起

為自己掃墓

奧斯維辛之後,在戰後一代詩人中,經常出現墳墓或冥土的意象。這些意象,既是對戰爭的詛咒,也是對死難者的同情。王藏的類似的意象,同樣是對劊子手和罪犯的詛咒,也是對無辜死難者的設身處地的同情,即把自己置於墳墓中的一種深厚同情。

在王藏的最新力作,長詩《沒有墓碑的墓誌銘》中,詩人一開始就語出驚人,句句警策:「時間的骨頭斷裂在履帶內,尖叫遙不可及/情緒自焚,肉體落地為冰,組裝零件之夜/虛詞退讓,形容詞慘敗,動詞橫行的時刻/鮮血從頭開始,拒絕抒情的抒情打倒抒情/言語一直顯得殘酷,只有喘息才是光鮮的/只有喧囂才是勝利者⋯⋯」。這幾行詩,充滿一種深入骨髓的悲劇痛感和歷史的反諷。發展和進步的線性時間觀被暴力的坦克顛覆了,碾碎了,時間凝固在早就被大多數人忘卻的那一天的黑暗中。

脆弱的抒情詩,如謝默斯.希尼所說的那樣,當然無法阻擋坦克。更可悲可怕的是,除了鳳毛麟角的王藏們之外,當代中國已經沒有詩,「詩如屍皮只是偽裝,此時此地無詩意可走」。究其原因,王藏在另一首詩中指出:「這個時代是拒絕猛獁拒絕陽剛的時代/這個時代是拒絕詩性拒絕理想的時代。」因此,時代與時代的兒女達成了一種放棄詩性的默契。但是,反諷的是,詩性是不可能真正放棄和絕種的,因此,悖論的另一個方面是:「這個時代是拒絕不了猛獁的時代」。 從語言學的角度來看,語言的「言筌」,原本就有詞不達意、言不及義的缺失和不足,由於「動詞」的暴力語言的橫行,在語言領域內更是雪上加霜。同樣反諷的是,一般來說,受害者、弱勢者的「喘息」是多麼黯淡無力,可是,這種「喘息」中蘊含一種不可屈服的命懸一線的精神,因此而顯得「光鮮」,而勝利者的「喧囂」,在歷史的長河中,畢竟只是一時的聲浪泡沫而已。

寒冬中的詩的警號

除了墓碑、墳墓、骷髏、地獄之類的隱喻之外,詩人也常採用季節的比喻,例如《冰凍的季節》中起首兩行:「廣漠的黑暗/冰凍的季節/鐵鍊鏗鏘作響/監獄瘋狂搖晃」。這種浩瀚的黑暗體驗,如同處在寒冷的嚴酷的冬季一樣的,是外在的黑暗造成的內在的寒冷。因為,「再怎麼溫室效應中國的冬天始終是寒意十足冷酷到底」(《我宣佈:我不再講求話語策略》)。在《虐待》一詩中,王藏提出了這樣的質問:

是誰把我的春天偷走了

是你嗎,站在陽光下的人

擋住我的陽光不算

你們的雙腿還要

把自己的影子兇狠地

釘緊我的頭顱

正是這種冬天狀態和冬天心境,使得雪萊呼喚摧枯拉朽的風暴的《西風頌》對中國讀者仍然具有現實意義。因此,當有位讀者認為《西風頌》現在只具有文學史的意義時,我批評他不知身處何世。對於這些人,王藏的聲音實際上是類似雪萊的詩的警號。雪萊吹響的預言是:「西風卷,若寒冬來臨,春天豈會遙遠?」王藏則在《初春的語錄(二)》一詩中看到了消逝的春天的回眸:「春天走遠,回眸一笑/只有寒冬能讓你更珍惜我」。

因此,王藏詩歌的精神向度,首先是指向現代性。從他的詩歌中,我們可以聽到這樣的警號:中國人,你還沒有踏進現代的門檻!