時代的陰差陽錯,政治的詭譎激盪,讓蔡瑞月從一位單純的舞者變成了一名不屈的人權戰士。詩人李敏勇說:她既是女性,也是臺灣;既是文化,也是政治。

●歷盡滄桑的台灣舞蹈

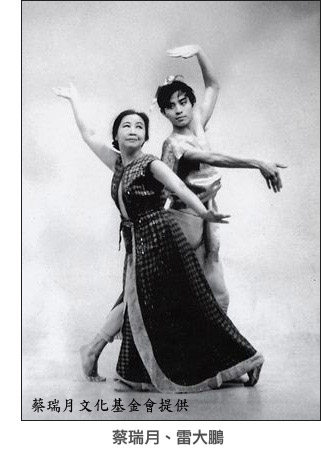

家蔡瑞月(前)。

有人說,舞蹈是最能凸現人類渴望自由的本性的藝術形式,舞蹈家是上帝遺失在人間的天使。被譽為「臺灣現代舞之母」蔡瑞月就是這樣一位傑出的舞蹈家,她一生漫長的舞蹈歲月,經歷二次大戰、二二八事件、並於白色恐怖時期身系牢獄,在擠壓的空間中,堅持以生命投注舞蹈,以深情凝視土地。

臺北的中山北路上,銀行和公司大廈林立,車水馬龍,讓人目不暇接。轉入一條小巷,意想不到地出現了一方淨土:掛著「玫瑰古跡」和「跳舞咖啡」的院落和一組古色古香的日式建築,這裡就是蔡瑞月舞蹈社。

我穿過一片青青的草地,以及寬闊的木質平臺,進入昔日蔡瑞月教孩子們跳舞的大廳,蔡瑞月文化基金會的執行長、蔡瑞月的學生和媳婦蕭渥廷女士正在等候我的來訪。

在舞蹈中尋覓身體與靈魂的自由

蕭渥廷和丈夫、蔡瑞月惟一的兒子雷大鵬都是舞蹈家,這大概是孤獨一生的蔡瑞月最大的安慰吧。蕭渥廷跟我談話的時候,一直稱呼蔡瑞月為「老師」而非「媽媽」,也許她是要特別強調蔡瑞月舞蹈藝術代代相傳的脈絡。

法國詩人保羅·梵樂希說過:「舞蹈是生命的詩歌。」那麼,蔡瑞月就是以身體來譜寫生命史。

寬敞的舞蹈教室,如今空空蕩蕩,可以想像師生在此揮汗如雨地起舞、切磋、嘗試的場景。蕭女士說,有學生來此上課的時候,雖然蔡老師不在了,但她仍然覺得蔡老師似乎還在現場熱情洋溢地指指點點。

一九三三年,日本石井漠舞團來台南演出,一個五歲的小女孩明白了自己從小喜歡的那件事叫舞蹈。後來,她鼓氣勇氣給石井漠寫信,結果大師回信表示願意收她當學生。十六歲的女孩孤身一人到了東京,成為大師親手調教到弟子。

「蔡桑,不算美,眼睛小小的,和我一樣。」蔡瑞月的老師石井綠說,「但是每次演出時,總是有人跑來問我,臺上的那位美麗的舞者是誰啊?我一看,不正是蔡桑嗎?!她一上臺,就立刻光芒萬丈,成為眾人焦點。」

戰爭結束後,蔡瑞月回到台灣,開設舞蹈學校,展開台灣舞蹈運動。一九四七年,蔡瑞月與詩人雷石榆結婚,詩歌與舞蹈的結合,浪漫而溫馨。可是,白色恐怖的浪潮很快襲來,在台大任職的雷石榆被秘密拘押半年,然後被趕出臺灣——與那些不經審判即被槍殺者相比,已經是莫大的幸運了。

受苦的卻是蔡瑞月。她不被允許與丈夫同行,數月後,又因為丈夫寄來的一張明信片,而被無辜入獄三年。

一朵玫瑰,在監獄中也照常開放。對蔡瑞月而言,只要跳舞,就能拯救一切,她在獄中創作了《嫦娥奔月》和《母親的呼喚》等作品。那個時候,作為母親的她被迫與年僅一歲的兒子分離,她只能在舞蹈中擁抱虛擬的孩子。

出獄後,蔡瑞月長期受到監視,並在國防部的壓力之下為達官貴人和官兵表演。即便如此,她依然在舞蹈中演繹自己的夢想。進入晚年,她雖然不能親身起舞,堅持用手勢和言語指導學生。八十歲後,即使在台下,蔡瑞月也是風華絕代,有一種震懾四周的氣場。她的美不是肉體的表象之美,而是藝術家經過生命最嚴苛的淬煉,篩濾一切雜蕪虛飾之後,所呈現出的生命的原質之美。

縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜

蔡瑞月與雷石榆,是詩人與舞蹈家的組合。結婚後,他們住臺灣大學的教師宿舍,蔡瑞月在家裡一邊教學生跳舞,一邊創作。在那短暫只有三年的幸福時光裡,雷石榆常常騎單車載著蔡瑞月去看電影和逛書局。雷石榆為愛妻寫了一首詩歌《假如我是一隻海燕》,蔡瑞月將其改編成舞蹈《海燕》,後來成為一個常演不衰的保留節目。

最美好的時光也是過得最快的時光。新婚燕爾,稚子在抱,雷石榆突然被特務帶走,蔡瑞月四處打探,不得要領。數月後,她才得知丈夫即將被趕出臺灣,且自己不能同行。兩人在憲兵的監視下匆匆見了一面,兩人緊緊擁抱,惟有淚千行。

蕭渥廷帶我到隔壁,參觀公開展出的有關蔡瑞月的一批圖片和物品。她說,雷爸爸離開台灣之後,大陸很快淪陷,兩岸隔絕,再無音訊。

很快,蔡瑞月也無辜被捕,先後被關押在內湖監獄和綠島監獄。監獄當局沒有忘記搾取其「剩餘價值」,蔡瑞月時常被帶到外面,在不知道表演的地點和觀眾的情況下參加演出。有幾次,她甚至被安排在演出後給蔣介石夫婦和外賓獻花。

到底是誰提議從監獄找一位女囚為獨裁者跳舞,而其丈夫又被驅逐出境?那樣荒謬的場景,讓蔡瑞月創作了第一個表達人權和自由理念的作品《傀儡上陣》,當年演出該作品時使用的那個搖籃,仍然擺放在舞蹈社的門口。

當年,蔡瑞月是無罪入獄,並無判決書,也沒有確切的出獄記載。當白色恐怖政治犯開始得到平反補償時,她卻因為提不出相關證明文件,而被拒絕受理。獨裁者的罪孽,在解嚴、民主化之後,依然由無辜的舞蹈家默默承受,真是情何以堪。

蔡渥廷介紹說,即便彼岸的雷爸爸音信全無,蔡老師仍然對愛情忠貞不渝,從來沒有考慮過再嫁。

一九七三年,逃離中國的音樂家馬思聰訪問台灣,特意安排與蔡瑞月會面,告知在「文革」初期,他曾經與雷石榆一同被囚。雷石榆告訴馬思聰,如果有機會去國外,一定要幫助他探望在台灣的愛妻蔡瑞月。當時,台灣尚處於白色恐怖的氛圍之下,蔡瑞月不敢跟來自中國的馬思聰深談,生怕又被冠以「通匪」的罪名。

直到八十年代後期,台灣開放民眾赴大陸探親,蔡瑞月才陸陸續續地從各個管道知道了關於雷石榆的一些消息。雷石榆在中國已經有了新的家庭,她與他再也不可能再續前緣了。

一九九○年,蔡瑞月攜帶兒子雷大鵬、兒媳蕭渥廷及兩個孫子,赴中國保定探望雷石榆。蕭渥廷說,當火車緩緩停在破敗的保定車站的時候,分別四十多年的兩位老人,久久凝望,四十年積攢的千言萬語,不知從何說起。

浴火重生的舞蹈社和在夜中舞者

木地板、扶桿、鏡子、音樂、身體,是舞蹈社缺一不可的五樣東西,其中身體最為重要。學者彭瑞金指出:「如果說蔡瑞月的舞作重建象徵臺灣舞蹈浴火重生,它的重要意義並不是讓失去的歷史場景重現,而是早期臺灣舞蹈家受挫的理想的復活、重振。」

有人說,這是一所會呼吸、會跳舞的房子。蕭渥廷告訴我說,一九四六年,蔡瑞月舞蹈藝術研究所於台南成立;一九五三年,蔡瑞月舞蹈研究社於現址成立,從事舞蹈教學、創作、演出、史料保存。若以建築本身而論,這是一座建於一九二○年的日本文官宿舍,不足百年的歷史,不足以成為古跡;但是,這是蔡瑞月留下的舞蹈社,是台灣現代舞蹈運動的見證,也是後人可以繼續此寫下個人生命史最深刻的園地。

一九九四年,因臺北捷運工程施工之故,舞蹈社面臨拆除的命運。藝術家和文藝界發起了「向蔡瑞月致敬」和「一九九四藝術運動」,搶救文化遺產。這是第一次跨領域的、用藝術表達抗議的運動,有兩百多人參與,其中有蕭渥廷等三位舞者,在高空中飄蕩二十四個小時。

持續努力五年之後,一九九九年,舞蹈社終於被指定為古跡。但就在公告的第二天,舞蹈社被人縱火,多數服裝、音樂、道具等珍貴史料付之一炬。已經移居澳洲的蔡瑞月,聞此噩耗,匆匆趕回。接受媒體訪問時,老人家哽咽著說:「我感覺好像一個女兒過世了。」她不顧年邁體衰,親自領導艱難的重建工作。

晚年的蔡瑞月,仍然創作不輟。二○○四年,她與美國人權舞蹈大師埃立歐波瑪爾(Eleo Pomare)等聯手以臺灣近代史詩為主題創作。她還以黃文雄、鄭自才「四·二四」刺蔣事件為素材,編作《讓我像個人一樣站起來!》。二○○五年,她展開創作「林義雄:靜默的腳印」的研究工作,直至臨終之際,依舊掛念著該舞的編劇。

時代的陰差陽錯,政治的詭譎激盪,讓蔡瑞月從一位單純的舞者變成了一名不屈的人權戰士。詩人李敏勇評論說:「蔡瑞月,既是女性,也是臺灣;既是文化,也是政治;既是日本殖民統治時代,也是國民黨中國殖民體制的顯像與隱像。如果有一出像蔡瑞月人生與命運的舞蹈,那無疑是呈現臺灣人、藝術家在臺灣特殊歷史構造中的命運圖像,交織著線條與色調,而且充滿壓抑和奔放衝突的旋律與節奏。」這一天中午,我在「跳舞咖啡」點了一杯茶,外面雨水淋漓,木板的平臺上,仿佛有一群舞者翩翩起舞。