最近兩位「中國研究」的權威級前輩麥克法夸爾(馬若德)教授和李銳先生先後去世,令人有滄海桑田之感。他們二位跨世紀的影響力無人可及,以對毛時代的見證而言,也幾乎是後繼無人的。那個瘋狂時代雖然過去近半個世紀,在中國大陸是一個乾屍般的話題,在中美之間則歷經了十屆總統,怎麼不是滄海桑田呢?作為一個文革親歷者,我有幸在香港這個避秦的是非之地,追尋名師的足跡,探討古今之變。現在回到北美荒蕪的家園,遙望故國的七彩魔幻,總有一些似水流影縈繞心頭。本文先談談對馬若德教授(1930-2019)的印象。

他出身於英國貴族世家,有豐富的從政和傳媒經驗。

▲耕耘五十年,文革研究的開山之祖

自從2004年我們出版王友琴的《文革受難者》請麥克法夸爾教授作序以來,自然期待有拜訪他的機會。哈佛只匆匆去過一次,看看費正清中心(教授曾任主任)已如願所償。後來內子將我論文革起源的一篇文章轉呈教授審閱——那是一個宏大而罕為人熟知的議題,涉及反修反蘇、共產國際與民族主義的深層禁區。教授百忙中閱過,回話中說他也談到過中蘇關係……順便告我開放雜誌都有收到。當然我們不可能就「文革起源」深談。馬若德以西方文革研究的開山之師而為人敬重,他1974年(文革尚未結束)就出版了研究文革起源的「文革前史」三部曲之一,談人民內部矛盾、之二談大躍進、之三談高層分歧,三卷1997年出齊。2009年出版和沈邁克合著《毛澤東最後的革命》中文版(英文原著2006面世),被評為研究文革必讀的文革通史。

馬若德教授這幾本關於文革的著作,其核心價值在於回答西方學術界的一個「大哉問」——毛澤東為什麼不惜發動紅衛兵造反派,暴力摧毀他艱難孤絕建立起來的包括黨和國家機器的整個體制?毛確實這樣想了,也這樣做了,雖然他最後歸於失敗。這是世界歷史上沒有過的荒誕劇,難怪它吸引了六十年代後期陷於反叛潮的西方青年,和歐美各種色彩的毛派。參與演出的中國人,無論扮演是悲是喜的角色,以至今日還有「毛病未除,積習難改」的餘波蕩漾。可見,馬若德致力於五十年的研究選題,是何等抓住要領、富於遠見。

馬若德在文革高潮時就體認到這是中國歷史的大事件,

1974年即出版研究文革起源的專著,為西方人打開一個被隱藏的世界。

▲去年五月和馬教授的餐敘

2018年5月6日,我已定居紐約兩年,終結了追訪名人的新聞生涯。麥克法夸爾來到紐約,預先通知要請我和Stacy吃飯。當晚我們帶著女兒去曼哈頓中城「朵頤食府」會見心儀已久的教授。當我們進到餐廳,看到教授已在遠處就座,我們尚未趨近拜候,突然,聽到他大聲呼叫:「金鐘!」我頓感錯愕,連忙上去握手致意:「馬教授,您好!」待大家座定,我吩咐小女向「大教授」鞠躬。然後,教授向Stacy介紹他夫人(在座)正在做一項有關香港的研究,隨即對我用中文說,他的中文口語不好。他說,他們那個時代,西方人不能去中國,失去學講的機會,只能靠閱讀做研究。

席間,談香港回歸較多(馬若德英國人,曾當過工黨下議員),我奉送一份周恩來1958年在人大會上談為何將「民族自決改為民族自治」的文件影印本,並介紹黃文放在開放雜誌發表的中共收回香港決策內幕。當即打開《三十年備忘錄》展示黃文放該文,教授接過書便埋頭讀起來……在一個多鐘頭的餐敘中,我們也隨意地談到中國時局,例如習近平,馬教授說,他早已看到習的強權傾向,一月份他有文章敘及(我未能拜讀)。我說,習想做毛澤東第二,豈不是一個歷史的小丑?教授說,不,他不是小丑,因為他已經掌握了巨大的權力。

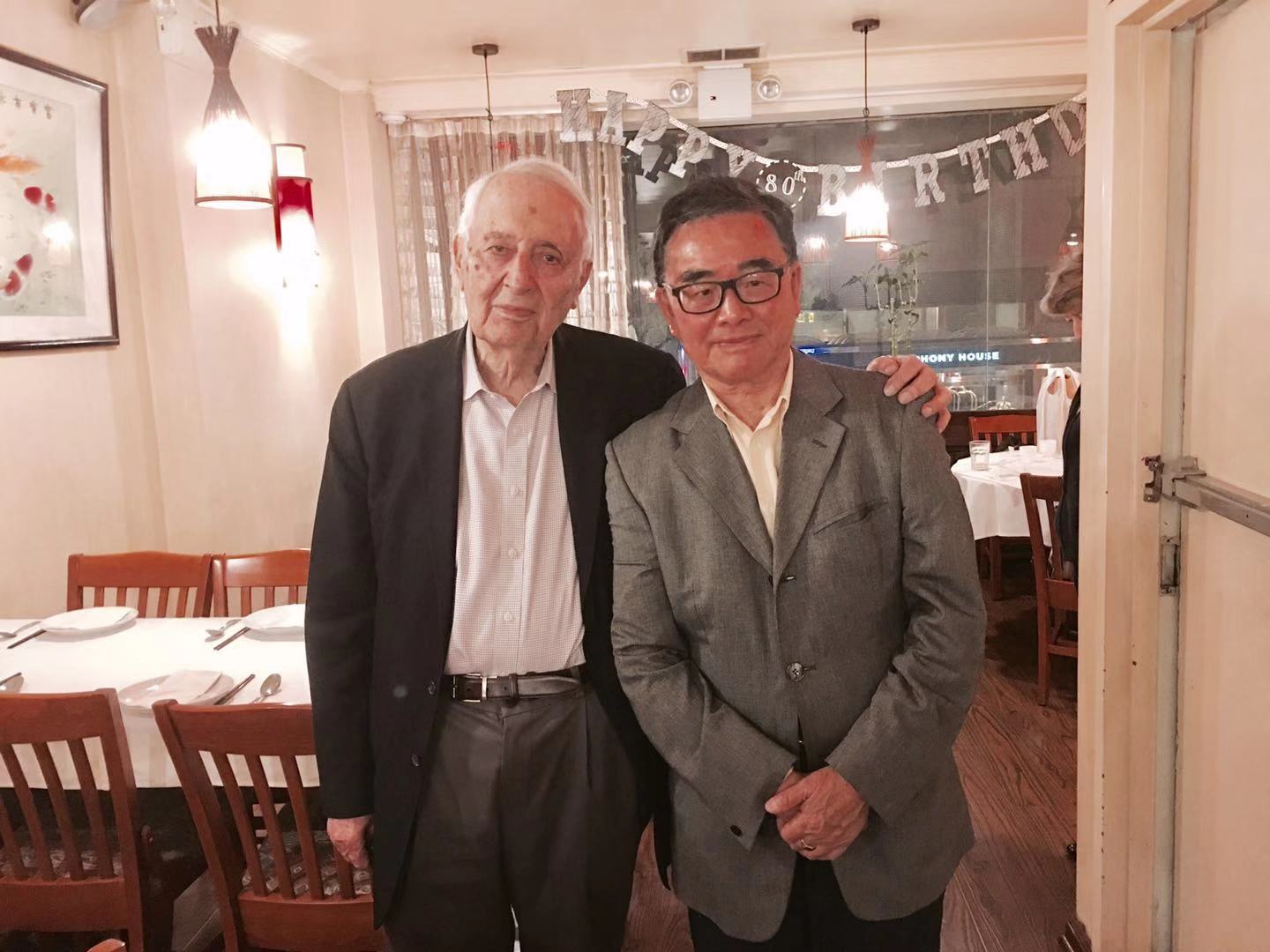

在品嚐我們在家難得吃到的川味佳餚時,我不時注視88歲的馬教授,看來他胃口不錯,吃得津津有味,談吐也清晰。但是,人確實老了,右頰幾顆濃黑顯眼的老人斑,神情間透露著歷經滄桑的倦容,很難想像他往日照片上的英俊銳氣;不苟言笑,有一種悲天憫人般的肅穆氣質,令我想起老年麥里浩(前港督)那慈愛安祥的英國人面孔。完了,我搶先去買單,說是一點小小的心意。他堅決不讓,對侍應說,是早已說好的。臨別時,我想為他換一個好些的提袋,他也執拗不要。最後和我們親切拍照留影。

盛年期的馬若德教授

▲對文革起源研究的啟示

我無法表達那種哈佛學子對導師的尊崇之情,卻看到一位著名漢學家的君子之風,這種感受超過了那天他當面的誇獎:「《開放》是一本重要的雜誌。」他收閱雜誌不下於十年吧——今年二月,突然傳來馬若德教授逝世的消息,我總以為不久前剛剛見過他呀,檢閱日記方知見面已經過了半年多。Stacy說,那以前已聽說教授中風過兩次。報導說,他死於「心肌衰竭」。去年和馬教授的幸會,坦白說,於一個同道的傳媒人是難忘的遭遇。是不是含有一位瀕臨生命終點的智者的某種暗示和勉勵?他的那一聲呼喚,似乎不太像迎接一個從未晤面的來客。在我的社交記憶中只有一次如此令人難忘。那是2002年暑期,我和太太抱著襁褓中的愛女到香港,出席一個老朋友們的歡迎聚會,當我們進場時,大家刷的一致起立鼓掌。嘩!那種為父的滿足感真是不可言喻!

馬若德教授對開放雜誌的文革評論,應該有所了解,我的文革起源論於反蘇,可謂是對有普遍認受性的觀念的一種挑戰。文革研究已經成為當代中國歷史研究的焦點,文革起源正是揭示文革本質的核心問題。教授作為這個範疇的領軍人物,凡五十年,他應該知曉和洞悉多少治史內幕和各種流派的激盪啊。紐約時報高度讚揚他「打開了一個對西方隱藏起來的世界,把中國一個難以理解的時代照亮。」這樣無與倫比的評價,還有第二人享有嗎?沒有。馬若德憑藉的是什麼呢?是「基於大量官方文件、公開的講話和毛澤東自己的話。」(紐約時報北京分社社長2月14日評論)而北京文化界與媒體,對馬教授的學術地位也優容備至,如學者在指出《毛澤東最後的革命》中曾引用李志綏回憶錄25處時,對他沒有一字貶詞,而李醫生書曾遭到官方的傾力圍剿。

去年5月來紐約和金鐘家人小聚於曼哈頓川菜館。與金鐘及Stacy留影。

▲費正清學派的影響力

基於對西方知識界的大量資訊,我往往習慣於一種諒解。那就是認為西方文化和中國文化的巨大差異,幾乎是無可調和而只能交流的。文革研究是一個鮮明的案例。馬若德教授當然不能例外。例如有人指出,他對文革連串事件的跟踪描述,側重初期的紅衛兵暴亂而忽視「清隊」的大規模殘酷專政;又如對林彪叛逃的913事件有低估之嫌,還有對毛的「理想主義」評述等等。這些爭議的產生,有很多原因,史料的龐雜真偽,官史的取捨,甚至學術規範以及學者的社會背景……無不滲透兩種文化的差異而影響對史實的觀察角度與分析判斷。

有關「費正清學派」是值得一談的話題,馬若德是這個聞名學派的傳人。1975年我曾經在昆明拜讀過「內部讀物」費正清著《美國與中國》1971年版,其對中國歷史的銓釋,令我十分拜倒。後來在香港又讀到不少有關美國漢學家的資料,尤其是「四個約翰輸掉中國」的掌故,讓我大開眼界並聯想到西方知識界左派的許多問題。直到北京六四屠殺之後,費正清轉變觀點,認為中共政權是專制王朝的現代翻版,並認同若無日本侵略,國府也可能實現中國現代化,而不可能有中共的興起。這算是回歸到台港思想界的右翼主流,可惜不久費正清去世(1991)。我們看到西方很多非共的漢學家都有一段紅色的歷程。馬若德是費正清的學生,比費年輕23歲,顯然沒有費師的履歷。可以查到的鏈接只是,在文革研究中,他接受了費正清的分期說,即認為文革僅發生在1966~1969三年,結束於中共九大,後七年只是拖沓的尾聲。而我們認為1971年林彪事件才是文革興衰的分水嶺,「十年動亂」更符合事實。

不倦研究文革與中國問題50年。在學界享有盛譽。

▲西方重新認識中國的啟蒙導師

不論有多少可議之處,馬若德的文革研究不僅開風氣之先,而且在整體的判斷上,在肯定毛澤東主導的空前災難上是無可非議的。更重要的是,如前述紐約時報的評論,他扮演了西方人重新認識中國的啟蒙大師的角色。他在哈佛的講座,曾經吸引超過數百名學生前來聽課。而我有限的和馬教授的交往,感覺到雖然他的研究和我們這些從文革大火中活過來的「事後諸葛亮」的觀感與省思,迴然有異,但他對我們懷有真誠而高貴的同情與支持。

馬若德教授在文革50年時,強調文革的本質如此殘忍,同胞之間相互殺戮、相互折磨,顯示中共執政以來一連串政治運動,已經將暴力思想滲入人民和青年的心靈。在《文革受難者》序言中,他讚揚德國歷史學者「非納粹化」的反思精神,使德國成為一個比較健康的民主國家,「如果王友琴的透徹分析,不能使中國人防止文革這樣大規模暴行再次發生,那麼這些受難者仍然是白白死了。」而在《毛澤東最後的革命》的題詞中,他將這本書獻給「所有研究文革的中國人及未來或許可以自由研究的歷史學家」。他似乎看到了「文革研究」遠遠沒有結束。事實上,文革作為共產主義在中國的全部理論與實踐破產及毛澤東無法無天的獨裁浩劫的鐵證,注定了它將是埋葬中共政權的最後一顆鉚釘。因而自由的文革研究到那時才會開始。

(2019-3-8紐約)